地元の職人が

手作りする

日本製トートバッグ

NIZYU KANO

奈良県は橿原市(かしはらし)。“奈良”といえば最初に連想されるのは東大寺や鹿などの観光地ですが、大昔には首都にもなった歴史的な地域です。そして、橿原市では初代天皇の神武天皇の宮があったとされる場所に建立された橿原神宮が観光地としても有名です。

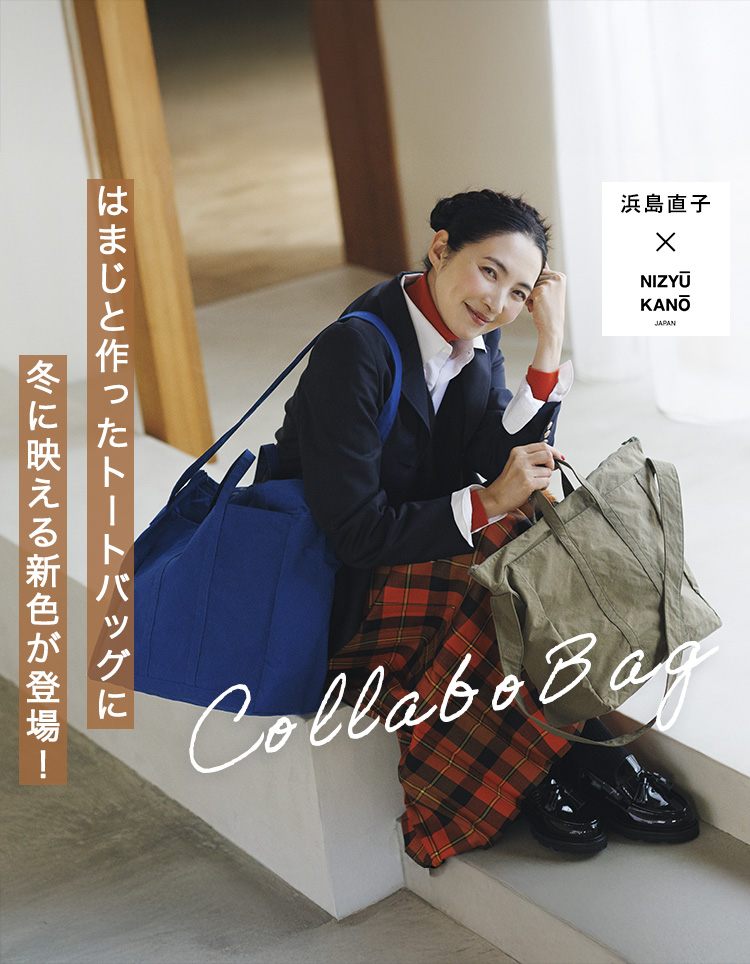

この奈良県橿原市で作られているのはモデルの浜島直子さんと一緒にデザインした、羽みたいに軽くてデイリーユースしやすい“Airy トート”。

派手な機械のオートメーションからではなく、一つ一つ職人の手作業によって生まれるトートバッグの製作過程に迫ります。

■縫製前の下準備

最初の工程でお見せいただいたのは、持ち手の部分。どうしても汚れが付きがちな持ち手の裏は、汚れにくい生地を使用しておりその貼り付け作業。

とても細い幅の両面テープを持ち手の両端に付ける作業。

そのテープの間に別生地を入れて、貼り付けた両面テープの剥離紙を剥がし両面テープで固定するというとても繊細な作業です。

お二人とも近所にお住まいで、何か手伝えることはないかと声掛けされたところから、様々な手仕事を対応いただいているとか。縫製前後の仕分け作業や、今回のような繊細な作業を担ってくれる重鎮のお二人でした。

■職人による縫製

社長の橋本さんご夫婦

そして、縫製がなされる工房へ。ご丁寧に工程をご説明いただいたのは、社長の橋本さん。

まずは、生地の切り取りから。左が型取りの金型で、生産するバッグによって一つ一つ用意しており、別の金型職人に製作を都度依頼しているとのこと。その金型をプレス機に入れ込み、生地を指定の形に切り取る。

過去に使用した金型もしっかりと保管されています。写真は一部で、相当数の金型がありました。

ここからはひたすらに縫製していきます。素人目からだと、切り取られた生地を見てもどこがどのパーツになるか皆目見当がつきませんが、橋本さんはスッと並べて形にしてくださいました。

縫製に入る前にお見せいただいたのが、今回のトートバッグが自立する秘密である底のクッション。内側から見ても(底が)、外側から見てもステッチ(縫い目)が出ないように、工場の提案で工夫された点の一つです。

そして、それぞれのパーツを丁寧に縫製していきます。特に気を遣う部分としては写真の通り、補強も兼ねた返し縫いです。最初に縫った部分から大きく外れて縫わないよう、ミシンのスピードを緩めています。

余談ですが、実は生地を抑える金具についても縫う製品や生地の特性(凹凸があるのかないのかなど)によって、効率的に縫うために一つ一つ変えるらしいです。

縫った後にはその縫い目をしっかりとならします。この工程によって、縫うことによる生地のシワやたるみを無くして縫製部分を滑らかにすることが出来ます。

縫ってはならしてを繰り返してゆくと、見慣れた形になりました。しかし立体になるにつれて縫いにくくなってゆきます。

バッグを裏返して、縫わなければならない部分だけをミシンの針の下に持ってきます。写真では伝わりづらいですが、真っすぐ縫うために何度もバッグを回転させて位置を調整しています。

一通り縫い上げたら、糸始末をします。基本的にはハサミでカットしますが、その後は100円ライターの火で切りきれない部分を焼き切ることで、綺麗な仕上がりにしています。工房を訪れた当初にこのライターは何に使うのだろうと思っていましたが、納得です。

そうして出来上がったトートバッグは、精巧な作りで職人の技術と経験が詰まった仕上がり。

ちょっとした外出や旅行のお供に最適な、言わば相棒のようなバッグは、奈良の職人の手作りから生まれていたのです。

■あとがき

約30年ほど前に、橋本さんは振り屋(企画書を基に工場に製作を依頼する)の営業から独立して、その当時の伝手の工場とものづくりに携わっていたものの、高齢化によって依頼先の工場が次々に閉鎖されていく中で、ご自身でミシンを購入して奥様と一緒にバッグの製作を始めたとのこと。

シンプルなトートバッグの依頼から、見よう見まねで製作していき独自のノウハウを構築。その社長の姿を見て、近所の方々が「何かできることはない?」とお声がけされて、今のような形で地域の方々と一緒にものづくりを続けてきたとのこと。

手作業だから手間はかかるけど、手間をかけるからこそ良いものができる。良いバッグは、やはり職人の手作りの温もりから生まれるのだと感じられた取材でした。

浜島さんとのトートバッグの企画秘話については、以下の記事をぜひご一読ください。